日本栄養士会は、2021年に開催された「東京栄養サミット2021」において、2つのコミットメントを発表しました。100年にも及ぶ日本の栄養政策、すなわち「ジャパン・ニュートリション」をもって、世界の栄養不良の撲滅に向けて活動します。

「栄養サミット」は、SDGsの達成に向けて、各国政府、国際機関、企業、市民団体などのリーダーが世界の人々の栄養改善について幅広く議論する場とし2012年にロンドンで開催。以降、リオデジャネイロでの開催を経て、2021年12月7日(火)、8日(水)、日本政府主催で「東京栄養サミット2021」として開催されました。

同サミットでは、66か国の政府、26社の民間企業、51の市民団体を含む181のステークホルダーから396のコミットメントが提出、計270億ドル以上の栄養関連の資金拠出が表明されました。また、2030年までに栄養不良を終わらせるために「東京栄養宣言」が発出、今後取り組むべき具体的な方向性が示されました。

東京栄養サミット2021でスピーチを行う岸田総理/首相官邸ホームページより引用

このなかで岸田総理大臣は、日本が今後3年間で3,000億円、28億ドル以上の栄養に関する支援を行うこと、資金の援助だけでなく日本の経験に基づく知見を共有すること、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成等に貢献することをコミットメントとして明らかにし、「栄養の力で人々を健康に、幸せにする。これは、日本栄養士会会長の中村丁次氏の言葉です。日本は、この思いを世界に広げます」と宣言しました。

日本栄養士会会長の、中村丁次です。

誰一人取り残すことなく、すべての人々が健康の増進、疾病の予防、治療、さらに機能回復のサービスを享受できる社会の創造に、栄養改善は不可欠です。また、栄養は、SDGs全体を底辺から支える役割を担っています。このような栄養改善の実践的リーダーが、管理栄養士・栄養士です。

日本人は、近代化が進み、栄養学が導入される以前は、多くの栄養欠病症に悩まされていました。第二次世界大戦時による飢餓状態の中で、日本の栄養士は誕生しました。栄養士は、行政機関、福祉施設、学校、病院等で栄養の指導を行い、全ての国民が普段の生活の中で健康な食事と栄養教育にアクセスできる社会の創造に貢献してきたのです。日本栄養士会は、政府と連携し、管理栄養士・栄養士の育成と質の向上を図り、国民の栄養改善に貢献してきました。

この経験を活かして国際的な栄養改善に貢献すべく、東京栄養サミット2021においてコミットメントを発表します。

2030年を目標に、アジアを中心とした国に、管理栄養士・栄養士等の教育、養成、さらに栄養士制度の創設や、持続可能な栄養改善の基盤を構築することを支援します。

既に栄養士制度が存在する国には、研修、留学等による人材のスキルアップを支援して、世界の栄養不良の撲滅に貢献します。

栄養の力で、人々を健康に幸せにしましょう。

ありがとうございました。

国々(世界)に広げるという意味合いから、翼にも川にも見えるデザインです。コミットメントの「人材」、「仕組み」、「教育」の3つをイメージできるよう3色にわけています。この3色は、三色食品群のカラーに合わせています。日本発信ということで、日の丸を背景にあしらっています。

日本栄養士会では、12月7日(火)、8日(水)の二日間、東京国際フォーラムでも東京栄養サミット2021公式サイドイベントを開催、オンラインにて配信しました。当日は、関係国のラオス人民民主共和国大使をはじめステークホルダーが来場、コミットメントに関するプレゼンテーションをおこないました。

アジアを中心とした1 か国以上において、栄養教育の礎となる学校給食への取り組みをスタートラインとして、管理栄養士・栄養士等の教育養成、さらに栄養士制度の創設や持続可能な栄養改善基盤の構築を支援する。

2022年10月12日

ラオス政府と日本栄養士会は、ラオス国民の栄養状態や日本のこれまでの栄養政策について情報交換を行い、互いに協力して、ラオス国民の栄養改善に取り組むプロジェクトを立ち上げることについて協議を行った。

出席者:シースック・ボンヴィジット氏(ラオス教育スポーツ省副大臣)、センデュアン・ラチャンタブーン氏(ラオス国家建設戦線副議長)、ポンサバン・ケナコーン氏(ラオス栄養センター所長)、ブントム・サマントリー氏(ラオス国立保健科学大学学長)、サイヴィセーン・ブロム氏(ラオス国立大学)、中村丁次氏、阿部絹子氏、西岡心大氏(共に所属日本栄養士会)、金井信高氏、村上明美氏、鈴木志保子氏(共に所属神奈川県立保健福祉大学)、児玉圭司氏、岡山慶子氏、上阪俊司氏、伊藤由貴氏(共にKODAMA国際教育財団)、貝谷和也氏、石川真唯子氏(共に所属外務省)、菊地大樹氏(在ラオス日本国大使館)、土屋品子氏(衆議院議員/日本ラオス友好議員連盟会長/日本ラオス友好協会会長)

2022年12月20日

University of Health Science の副学長Professor Mayfong Mayxayと対談し、ラオスの現状を確認した。次回、日本側がラオスへ訪問し、ラオス政府関係者、栄養学者、大学関係者との栄養課題に対する認識の共有と意見交換、人的交流を図ることを約束した。

すでに栄養士を養成し配置している国1か国以上に対しては、人材のスキルアップの支援などを通じて栄養改善を促進します。

2022年12月6日

学校給食についての研究を行い、政府に提案をする立場である、アジア開発銀行(ADB)のアドバイザー4名、Bogor大学の研究者2名が来日したことから、学校給食現場(横須賀市学校給食センター)および管理栄養士・栄養士養成施設(神奈川県立保健福祉大学)の視察に協力した。

2023年1月23~25日

タイのMahidol大学栄養研究所が主催する特別セミナー「The 11th SSBN(Sensory Science for Better Nutrition) Special Seminar on Sensory Science for Nutrition」に日本栄養士会の中村丁次会長が参加し、大学および産業関係者を対象に講演を行った。

保健医療分野のリーダーと関係者との間で国際保健の重要な課題を議論するための国際保健会議PMAC(Prince Mahidol Award Conference)中、特定非営利活動法人日本リザルツが主催するPMAC Special Talk Session「JAPAN NUTRITION for human and planetary health beyond climate change」に、タイ栄養士会、味の素株式会社とともに共催者として参加した。

2023年1月24~25日

インドネシア・ジャカルタのグラン メリア ジャカルタにて、アジア開発銀行(ADB)が主催するカンファレンス「Child and Adolescent Nutrition in Indonesia」が開催。インドネシア政府から保健省、国家開発企画庁、宗教省関係者が、国際機関からはUNICEF、WFP、ほか国際協力機構(JICA)のインドネシア事務所などからも参加があり、そして、日本からは日本栄養士会が参加した。

2022年8月19~21日

「8回アジア栄養士会議(The 8th Asian Congress of Dietetics;ACD2022)」が横浜市のパシフィコ横浜で開催されました。日本をはじめアジア17カ国の栄養士や栄養学者等、1,137人が一堂に会し、23の講演・シンポジウム・ワークショップ、272題のポスター発表を中心に、各国の栄養課題やその対策、施策について議論が交わされた。

2022年11月2~4日

2022 年 11 月 2~ 4 日、カナダのトロントにて、国際 栄 養 士 連 盟(International Confederation of Dietetic Association;ICDA)の理事会が開催された。検討内容は、国際組織の運営方法、各国栄養士会および国際的な現状と課題、教育・養成と業務の標準化等が議論された。

2022年12月6~11日

会議のテーマを“The Power of Nutrition: For the Smiles of 10 Billion People.”とし、東京国際フォーラムにて栄養問題について議論された。

2023年9月19日

中国の人々の食生活改善による健康維持・増進や生活習慣病の予防、両国の食品産業の交流と貿易を促進することを目的に、オークラ ガーデンホテル上海にて、日中健康科学会、在上海日本国総領事館、日本栄養士会の主催により「日中健康栄養交流会」が開催された。およそ350名が来場。また、明治(中国)投資有限公司、日清奥利友(中国)投資有限公司ほか、日系企業を含む19社が協賛。当日は、同交流会のメインとして、中村丁次会長による講演「ジャパン・ニュートリション」による人類の健康及び世界の平和への貢献」が行われた。

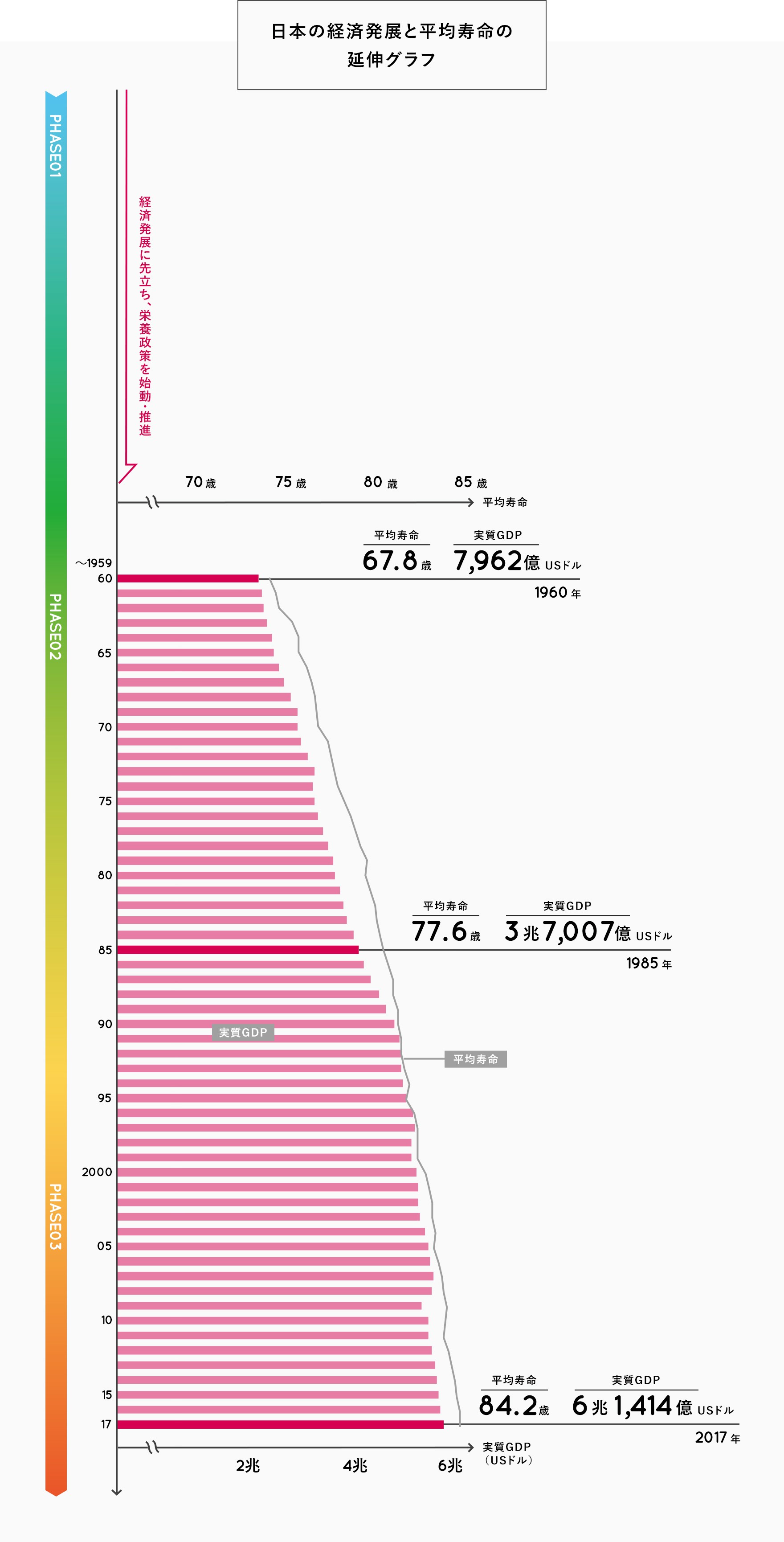

「ジャパン・ニュートリション」とは、『明治以降、栄養学を導入し、栄養密度の高い食品や料理を取り入れることにより、栄養不良を解決し、健康長寿の近代国家を形成した。いわば、「文化と科学」を融合させた、日本独特の栄養改善を成功させた。』(『中村丁次が紐解くジャパン・ニュートリション』より、第一出版発行)ことの総称である。大きくは、GDPの増加、平均寿命の延伸に先立ち展開した、「食事」、「人材」、「エビデンス」を組み合わせた誰一人取り残さない日本の栄養政策について、厚生労働省の公表資料をもとに、その100年の歴史を振り返る。

※実質GDP 出典:World Bank(1960-2017) 「GDP (constant 2010 US$), Japan (1960-2017) 」

※平均寿命 出典:OECD「Life expectancy at birth(Total), Japan(1960-2017)」

※図表・文章は、「誰一人取り残さない日本の栄養政策~持続可能な社会の実現のために~」

(厚生労働省 健康局 健康課 栄養指導室発行)を引用、アレンジしたものです。

日本は古くから冷害等の気候変動や有事による食料不足から深刻な栄養欠乏に幾度となく直面してきた。第2次世界大戦後は、国際機関等の支援の下、1945年に始まった栄養調査の結果に基づく施策を全国の栄養専門職等によって行い、早期に栄養欠乏の解消を実現した。

経済成長期に突入した日本では、肥満や生活習慣病の増加といった過剰栄養の問題が顕在化し始めた。そこで、健康診査・保健指導の拡充や人材育成・施設整備を中心とした「国民の健康づくり対策」により、地域主体の栄養改善施策を推進し、生活習慣病対策に取り組んだ。

少子高齢社会の更なる進展が見込まれる中、活力ある社会の実現に向けて、2000年の栄養士法改正のほか、栄養に関連する様々な制度の充実化を図ることで、医療・介護・福祉・学校・行政等の各領域において、高度かつきめ細かな栄養政策を推進している。

病院やクリニックで、医師や看護師、薬剤師などと協力し、患者一人ひとりの病状に合わせた栄養管理などを行っています。

小・中学校で、子どもたちの成長に合わせた給食を提供します。食育の授業を担当したり、食物アレルギー等の相談も受けます。

トップアスリートからジュニアアスリート、スポーツを楽しむ人や子どもたちを対象に、競技力向上などを目的に栄養面からサポートしています。

働く人や学生の毎日の食事の一部を任され、献立作成や栄養情報の提供をして、日々の健康づくりを支えています。

都道府県庁や市役所、保健所などに勤務して、地域の住民の健康づくりのための政策を企画・実行するほか、住民の相談に応じています。

病気や介護の必要な方への栄養指導や調理指導、健康な方を対象としたアドバイス、料理教室の講師など、仕事は多岐にわたります。

福祉施設で、高齢者や障がいのある方それぞれに適した食事を考え、提供し、栄養管理や健康管理を行います。

保育園や児童養護施設で、子どもたちの成長に必要な離乳食、幼児食の献立を提供し、食事への興味を高めています。

管理栄養士・栄養士の養成を担います。また、大学や企業などで、研究を通じてエビデンスを構築します。

国や関連団体などと連携し、専門領域における高度な知識とスキルを持つ管理栄養士・栄養士を育成、輩出しています。2021年現在、特定保健指導、静脈経腸栄養、在宅訪問、スポーツ栄養、食物アレルギーの5つの特定分野と、がん、腎臓病、糖尿病、摂食嚥下リハビリテーション、在宅栄養の5つの専門分野の認定をすすめています。

栄養ケア・ステーションは、全国356か所、管理栄養士・栄養士4,973名が登録する、一般の方にも開いた地域の栄養に関する拠点です。日々の栄養相談、特定保健指導、調理教室の開催など、食・栄養に関するさまざまなサービスを提供しています。

2011年の東日本大震災を機に、日本栄養士会災害支援チーム(JDA-DAT)を設立、頻発する地震・豪雨などの被災地への支援活動を実施しています。このJDA-DATは全国各地での活動を網羅するために、2021年3月末現在、JDA-DATリーダー831名、JDA-DATスタッフ2,917名の育成・登録をおこなっています。