【講演レポート #03】「質の高い」医療情報とその活用、21世紀はコミュニケーション型の医療へ

2018/08/21

「平成30年度全国栄養士大会」講演レポート ♯03

講演名:これからの栄養学とその専門職へ――エビデンス、リテラシー、コミュニケーションからの期待

講師:中山健夫氏(京都大学大学院医学研究科副研究科長・社会健康医学系専攻長・健康情報学分野教授)

多くの医療情報がたやすく手に入る現代。一方で、情報が多すぎてどれが信用できる「質の高い情報」なのかが分からなくなりがちです。そこで「質の高い医療情報」とは何か、そして管理栄養士・栄養士が、その情報を基に、患者やその家族とどのようにコミュニケーションをしていくべきか、公益財団法人日本医療機能評価機構Minds(マインズ)やEBM・診療ガイドラインに関する研究にも携わる、中山健夫氏が講演を行いました。

医療情報を読み解き活用するには?

「世の中には健康に関するあやしい話がたくさんあります。例えば、新しい脂肪吸収抑制成分が入った"ヤーセル"というダイエット薬が新発売されたとします。"ヤーセル"で、なんと100人の女性がやせました!その100人は30日間で平均3kg減量し、ウエストは5cm減りました!さて、このデータから"ヤーセル"の効果は素晴らしいと言えるでしょうか?」 講演の冒頭、檀上の中山氏はホールを見渡しながら、こう問いかけました。参加した管理栄養士・栄養士の多くは、笑いながら首を横に振っています。

「そう、"ヤーセル"を飲んだ人の分母はわかりません。私たちは、分子のデータだけを見て間違った情報を得ることが多いですね。では、こちらの例はどうでしょう。頭の良くなる薬"カシコナール"を飲んだクラスのテストの成績が平均90点となりました。この薬に効果はあるでしょうか?はい、実は今回は"カシコナール"を飲んでない隣のクラスの平均点も90点でした。データは比べてみないと分からないのです」 中山氏はこう説明し、さらに、歯切れよく参加者に向けていくつもの質問を示していきます。

――「家族が"がん"と言われ、治療は手術か放射線治療と言われたらどちらを選ぶか。選択するためにどんな情報が必要か?」、「ネットで購入したサプリメントを服用していたところ、このサプリを飲んだ100人に重い不整脈が発生したというニュースが入った。現在の自分に問題はないが今後も飲み続けるか?」、「長寿で有名な方が愛煙家だったから、喫煙していても長生きできるのでは?と聞かれたらどう答えるか?」―― 問われるたびに、会場の参加者は笑ったり、首をかしげたり、真剣な顔つきで考え込んだりしていました。

中山氏は、「保健医療の分野において、このような情報を読み解き、活用する力がヘルスリテラシーです。データの分母を意識する、数字やデータを比較する、データの背景を意識するなど、"質の高い"医療情報を見抜き、読み解けるようにヘルスリテラシーを向上させることが必要です」と説明します。

一方で、「どんなに情報があってもそれだけでは決まらないし、逆にどんなに情報が足りなくてもそれだけで決めないといけないこともあります」と言います。「例えば"降水確率50%"で傘を持っていく人もいれば、持っていかない人もいるように、同じ数字、同じ情報でも、それを見て、どう行動するかは人によって違います。どのような行動をするかの判断は、それぞれの価値観に影響されますし、そもそも、傘を持っていきたくても、傘がなければ持っていけません。行動は利用できる資源によっても変わるわけです。つまり、意思決定や行動は総合判断なのです」

中山氏はエビデンスに基づく医療(evidence-based medicine: EBM)の考え方が普及した現在は、健康や医療分野に従事する管理栄養士・栄養士は医師等の他職種とともに市民や患者とその家族のヘルスリテラシーを向上させること、そのためのコミュニケーション方法が重要になると強調します。

EBMとそのコミュニケーションのあり方

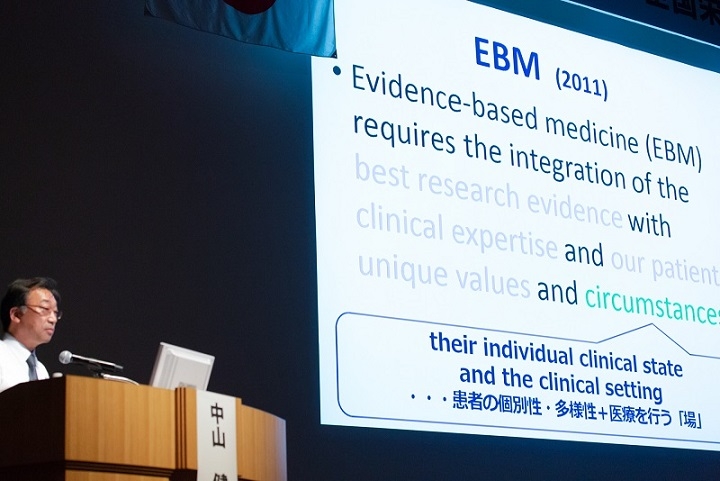

ここで、エビデンスに基づく医療(EBM)について整理します。

中山氏は、「EBMは"臨床家の勘や経験ではなく、科学的な根拠(エビデンス)を重視して行う医療"だと思われがちですが、そうではありません」と断言。1991年に誕生したEBMについて、下記の3つが統合したものだと説明しました。

(1)best research evidence ...... 人間集団から疫学的手法で得られた一般論

(2)clinical expertise ...... 貴重な個々の経験の積み重ね(に基づく)熟練・技能・直観的判断力

(3)patient values ...... 患者さんの希望、価値観

「エビデンスを作る役割を担う研究として用いられる疫学とは、"人間"に見られる病気や健康に関する出来事の"因果関係"を解明し、予防や治療に役立てる科学です。そこには、患者さんの多様性・個別性も考慮しなければなりません」と、中山氏は指摘します。例えば、「肥満した糖尿病の患者」に一般的に勧められる治療は、適切な食事療法、運動療法、薬物療法です。しかし、その患者さんに変形性膝関節症があり痛みが強いのであれば、運動療法ができない場合もあるでしょう。「つまり、EBMは個々の患者の個別性や多様性、また、医療を行う"場"(circumstances)を考慮しながら、現在得られる最新の根拠を良心的、明示的、かつ思慮深く用いることを指します」

中山氏は、このようにエビデンスに基づく医療を推進するには、当事者や関係組織のコミュニケーションと同時に、意思決定や相違形成、協働することが欠かせないとして、「Shared decision making(共有意思決定)」の考え方を示しました。

Shared decision makingとは、「いま利用できる最善のエビデンスを共有し、患者と医療専門職との間で一緒に治療方針を決定していくこと」を指します。ここで、何を共有するのか――。それは、情報・目標・責任です。これらの共有を進める基本がコミュニケーションとなるのです。

ナラティブ、語りに基づく医療にも注目

さらに、中山氏はEBMの推進者が提案した「narrative-based medicine: NBM(語りに基づく医療)」についても紹介しました。これは、EBMにおける疫学的エビデンス(一般論)への注目から、個々の患者個人の内面的体験への関心が対照的に鮮明化したために生まれた考え方です。イギリスでは2001年に、がん、心臓病、てんかん、うつ、糖尿病、HIV、がん検診、出生前検診など、さまざまな病気や検診などの体験約50種類、2,000人を超す人々の語りが、音声や映像として収録したデーターベース「DIPEx」(Database of Individual Patient Experiences)を公開しています。これをモデルとした日本版「健康と病いの語り ディペックス・ジャパン」も登場しています。

中山氏は、「エビデンスとナラティブは隣り合った存在です。エビデンスは、足場となる一般論で、疫学・EBM的に適切です。一方、ナラティブの語り、体験談、闘病記は、多様性、個別性、共感性を有します」と話します。

そして最後に、「医学の発展段階として、21世紀はコミュニケーションの時代だと考えられています。ヘルスリテラシーの向上、疫学をベースとしたEBMの理解、患者やその家族、医療関係者全体がコミュニケーションし、相互作用によって"共に変わっていく"――。ゴールは、共に問題に向き合える関係づくりと、共有できる新たな価値の創出です」と講演をまとめました。

講師プロフィール:中山健夫氏(京都大学大学院医学研究科副研究科長・社会健康医学系専攻長・健康情報学分野教授)

東京医科歯科大学医学部卒業後、同大学難治疾患研究所、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校、国立がんセンター研究所がん情報研究部を経て、2000年より京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻助教授。2006年より教授。2016年より現職。社会医学系専門医・指導医。

講演資料ダウンロード

日本栄養士会会員の方は、当講演の資料をこちらよりダウンロードいただけます。

講演資料につきましては、無断での複写・転用・転載はご遠慮ください。

また、他講演の資料や日本栄養士会の資料は「日本栄養士会の資料」ページからダウンロードいただけます。

次回講演レポートは、8月28日(火)に掲載を予定しています。