指導媒体

資料一覧

-

生活習慣病の予防を中心に、あらゆる世代の方の食生活支援を目的として、毎年作成しているヘルシーダイアリー。ご自分の食生活を考え、目標をもって、健やかな生活習慣を続けていただくための方法を提案しています。2024年度版は、「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」

の公表に伴い、 "健康づくりのためにどのくらいの身体活動が必要でしょう"をリニューアルいたしました。毎日、健康でいきいきと過ごすために、ご活用ください。

-

栄養ケア・ステーションにおける健康支援型配食サービスの推進に向けた「健康支援型配食サービス」マッチングの実践リーフレットです。

-

2022年度に作成した「栄養ケア・ステーションにおける健康支援型配食サービスを軸とした、地域共生社会に資する食環境づくりの推進のための栄養ケア活動ガイド」を補完するものです。両ガイドの活用を図ることで、地域高齢者等をはじめ、栄養支援が必要な住民が「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」による健康支援型配食サービスを身近な地域で手軽に利用することができる食環境づくりを目指すものです。

-

学校健康教育職域事業推進委員会では、各地域・学校の実態に応じた学校給食摂取基準を算出し、児童生徒にとってより良い栄養管理が実現できるよう『EER算出表』をホームページに掲載しており、今回、学校給食摂取基準が2021(令和3)年4月1日から施行されたことと、保育所の1~5歳の幼児においても活用したいとのご要望があり、2023年版として改定いたしました。

まずはこちらから、「EER算出表活用にあたって」「学校給食摂取基準の活用」をダウンロードし理解したうえでご活用ください。

-

がん患者の栄養・食生活における悩みや困りごとに対して、管理栄養士が行える支援をまとめたリーフレットを作成しました。がん患者・家族に管理栄養士が寄り添い、支援することで、よりよい療養生活につなげられることを患者・家族に知ってもらうきっかけとして、本リーフレットを活用ください。

-

厚生労働省令和4年度栄養ケア活動支援整備事業として実施した「健康支援型配食サービスを軸とした、地域共生社会に資する食環境づくりの推進」事業の成果にもとづき、栄養ケア・ステーションにおける健康支援型配食サービスの推進に向け、高齢者への啓発普及用リーフレットを作成しました。

-

厚生労働省令和4年度栄養ケア活動支援整備事業として実施した「健康支援型配食サービスを軸とした、地域共生社会に資する食環境づくりの推進」事業の成果にもとづき、栄養ケア・ステーションにおける健康支援型配食サービスの推進に向け、「栄養ケア・ステーションにおける健康支援型配食サービスを軸とした、地域共生社会に資する食環境づくり推進のための栄養ケア活動ガイド」を作成しました。

-

水産庁は「さかな×サステナ」をコンセプトに毎月3日から7日を『さかなの日』と制定。日本栄養士会では、2022年「栄養の日・栄養週間」において『栄養と環境』をテーマに活動を推進してきたことから、本活動に賛同し、魚食普及を目指した子ども向けの資料をまとめました。

-

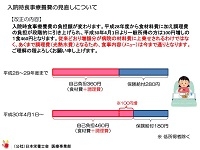

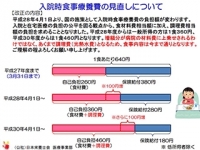

平成30(2018)年4月からの入院時食事療養費の自己負担額の変更に伴う、患者さんへの説明資料です。

-

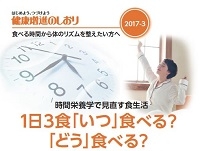

監修:早稲田大学教授 柴田重信

朝が苦手、午前中は集中できない、メタボが気になってきた、よく眠れないなどの体調不良は、食べる時間に問題があるのかもしれません。今回は時間栄養学の考え方を取り入れた食生活のポイントを紹介する内容となっています。食べる時間見直して、頭スッキリ、メタボ解消を目指してみてはいかがでしょうか。

-

監修:神奈川県立保健福祉大学保健険福祉学部栄養学科准教授 藤谷朝実

厚生労働省が発表した国民健康・栄養調査(平成25年度)において、20歳代女性のやせの問題が指摘されています。女性のやせの問題は、自身の健康だけでなく、未来の子どもたちへも続いていきます。中学生から成人女性まで、幅広い年代の女性を対象に、しっかり食べることの大切さと食事のポイントをわかりやすくまとめました。

食生活を急に変えるのはとても大変なこと。10歳代のころから食習慣を整えていきましょう。

-

監修:株式会社しょくスポーツ代表取締役 公認スポーツ栄養士 こばた てるみ

スポーツを楽しみ、目的に向かってトレーニングを続けるためには、運動(トレーニング)、栄養(食事)、休養(睡眠)という3つのバランスをとることが大切です。良い食事、良い睡眠なしでは、質の良いトレーニングは続きません。特にジュニア期は、体の土台をつくる時期なので、栄養(食事)はとても重要です。そんな皆さんのために"しっかり食べる"ことの大切さをまとめました。毎日のトレーニングの参考にしてください。

-

監修:公益社団法人 日本栄養士会 専務理事 迫和子

加工食品の容器包装には、栄養成分がどの位含まれているか、その食品がどのように製造され、どのように利用すれば良いかなどの基本情報が表示されています。これまで3つの法律に分かれていた食品表示のルールが、食品表示法としてまとめられ、より分かりやすくより活用しやすくなりました。

このしおりは、その変更ポイントを中心に解説したものです。

加工食品を選ぶ時に、生活習慣病や健康増進という視点で、食品表示を確認することの重要性性をぜひご理解ください。

-

平成28(2016)年4月からの入院時食事療養費の自己負担額の変更に伴う、患者さんへの説明資料です。

-

監修:日本歯科大学教授・口腔リハビリテーション多摩クリニック院長 菊谷 武

協力:医療法人社団福寿会福岡クリニック在宅部栄養課課長 中村 育子

摂食嚥下とは、食べ物を認知し、口で取り込み、飲み込むまでの機能の総称です。この機能に障害が起きると、低栄養状態、誤嚥事故、窒息事故などの大きなリスクにつながる恐れがあります。また、認知症が進行すると、食べることへの認知が障害され、さらに、飲み込みも困難になります。在宅介護における、特に認知機能の低下を伴った摂食嚥下障害患者の症状と、その対応法をまとめました。

-

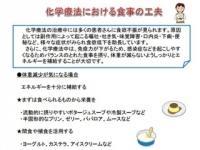

化学療法の副作用による食欲不振、味覚障害、口内炎の食事の工夫と、栄養補助食品などの使用について紹介しています。

-

協力:公益社団法人日本栄養士会医療事業部

平成24(2012)年国民健康・栄養調査によると、「糖尿病が強く疑われる者」は約950万人、「糖尿病の可能性を否定できない者」は約1100万人、合計で約2050万人と見られています。初期の頃は自覚症状がありませんが、放っておくとさまざまな合併症やがんのリスクを上昇させてしまいます。糖尿病予防のポイントは、食事の改善と運動。特に食事は、「血糖値がちょっと高め」の時期から見直し、毎日できることから改善することが大切です。

-

監修:神奈川県立保健福祉大学学長 中村 丁次

近年、さらに増加傾向にあるのが、脳卒中、高血圧、糖尿病などの生活習慣病です。これら生活習慣病の予防には、まず、食生活の見直しが第一歩。特に野菜には、身体に欠かせない「栄養素」だけでなく、生活習慣病予防に重要な働きをする「機能性成分」が豊富に含まれています。

「野菜を忘れていないかな?」野菜が果たす大切な役割を知り、毎日の食生活の中で野菜を効率的に摂る習慣を身に付けましょう。

-

管理栄養士の訪問サービスについて、サービスを利用いただく方に理解いただくためのリーフレットです。

-

地域包括ケアシステムにおける管理栄養士の訪問サービスについて、介護保険事業者、医療関係者、地域行政関係者にご理解いただくためのリーフレットです。

-

管理栄養士による居宅管理指導の実態と栄養管理体制を把握し、在宅高齢者への栄養ケア・プロセスに基づく有効な栄養指導方法や、事例から学ぶ地域連携方法などを掲示しています。

-

管理栄養士による居宅療養管理指導の実態調査、在宅高齢者の栄養管理体制調査結果を踏まえ、在宅高齢者の摂食状況・栄養状況把握方法と栄養食事指導方法、地域連携方法の提案をまとめて報告しています。

-

保育所における災害発生に備えた備蓄や、それらを用いた訓練のあり方、災害発生後の対応等を具体にまとめたマニュアルです。

-

肝臓の働き、アルコール性脂肪肝と食事療法の必要性などを図解でわかりやすく紹介しています。

-

児童養護施設入所高校生の自立を、食育の観点から支援することを目的に、食育プログラムを作成しました。

-

『高校生のための「食生活自立支援に向けた食育プログラム」(2009)』に基づいて作成した指導媒体です。

-

児童養護施設における食生活に関する実態と管理栄養士・栄養士の関わりについて実施した調査結果をもとに、継続的に栄養・食生活を支援するためのマニュアルとして作成しました。

-

監修:日本こども家庭総合研究所母子保健研究部栄養担当部長 堤 ちはる

近年、食生活や生活リズムの乱れから、生活習慣病が思春期にも現れる傾向があります。特に女性の場合、極端なダイエット志向で必要な栄養素が不足すると、将来の結婚、妊娠、最終的には老後の健康にまで大きく影響します。大切なのは、思春期の健康的な食習慣・生活リズムの積み重ねです。思春期の健康的な食習慣・生活リズムは、一生を通じての健やかな心身を維持・増進する決め手といっても過言ではありません。